9月議会で「民生委員児童委員」と「遠距離通学児童」について 質問をしました。

1.民生委員児童委員の担い手不足解消に向けた取組について

民生委員児童委員は、家庭訪問や見守りを中心に地域福祉活動など仕事内容も多岐にわたっており、加えて児童虐待や災害の備えなど私たちの生活を取り巻く様々な問題の解決に向けて活動されており、地域にとって大変重要な役割を果たしています。

しかし、民生委員児童委員自身の高齢化や業務の負担増等により担い手不足という問題に直面しており、本市においても現在欠員が発生している状況であります。

地域の見守り役を担う民生委員児童委員に欠員が出てしまうことで、支援の手が行き届かなくなってしまうことを防ぐ意味でも、担い手不足解消に向けた取組が必要であると考えますが、市内における定員充足率に対する現状と今後の課題についてこれからどのように取り組んでいくのか市としての見解について質問しました。

質問:高齢化も進む中で、担い手確保のための市としての取り組みは?

回答: 市職員など公務員等のOBである退職者の会や会計年度任用職員、スペシャルサポートルームサポーターの方々などに対して、案内文書やPRリーフレットを配布し、呼びかけを行っています。

質問:民生委員不在の地区は、市としてどういった対応をしているのか?

回答: 地域支え合い推進委員養成講座やサロン推進委員養成講座を実施して、サロン運営など地域のボランティア活動を行って頂けるような人材の育成をしています。

質問:民生委員の負担軽減のための市としての対策は?

回答: 福祉サービスに係る意見書の廃止や会議などでの充て職の整理をしており、民生委員の充て職を外したり、委員自体の人員の削減をしております。

質問:ICTの活用等により民生委員活動の負担軽減にはならないのか?

回答: オンラインでの会議のほか、負担軽減のために可能なICTの活用について民生委員児童委員連絡協議会と協議して少しずつ取り入れていきたい。

2.遠距離通学児童の通学の在り方並びに支援の要件緩和について

児童生徒の通学距離に関して国は、「通学距離が小学校にあってはおおむね4km以内、中学校にあってはおおむね6km以内であること」という基準を50年以上も前に定めています。自宅から学校までの片道距離がその基準以上ある場合を遠距離通学児童生徒と位置づけ、各自治体は通学費補助金などの支援をこれまで行ってきています。

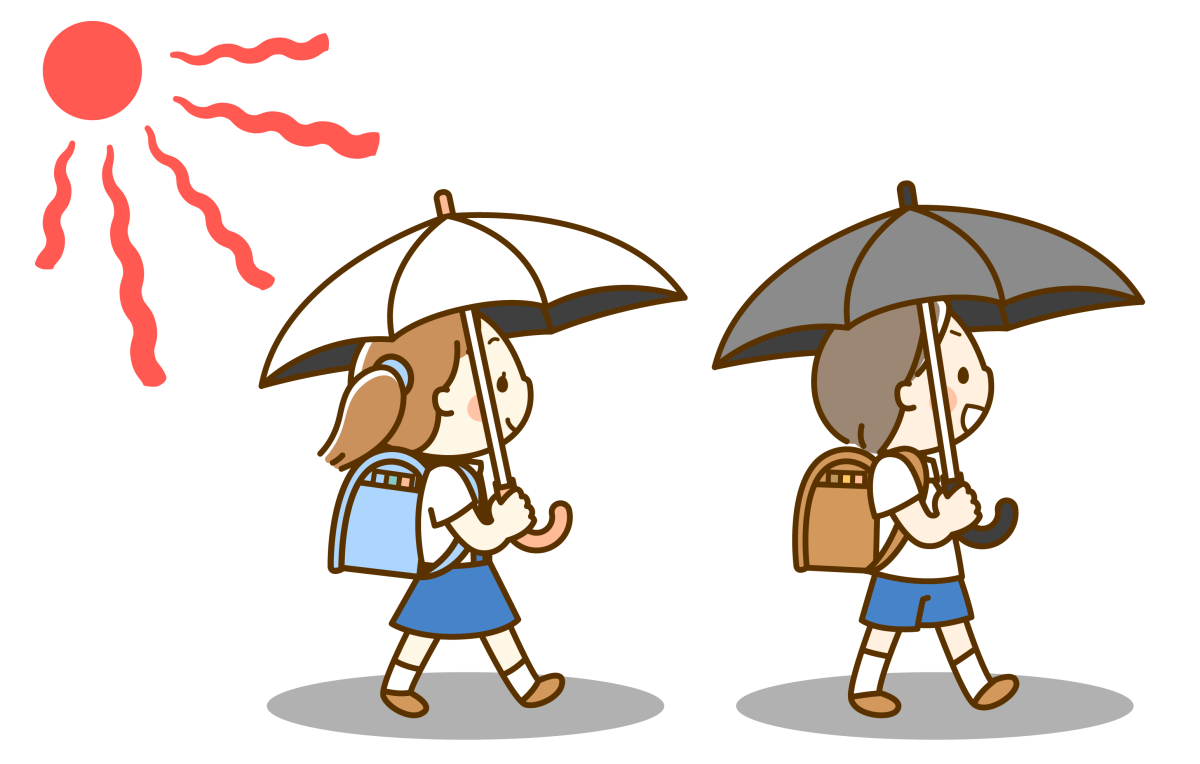

しかし、近年では遠距離通学による児童生徒の心身に与える影響や通学手段、通学の安全確保などの観点からそれぞれの地域の事情を踏まえて、その基準の見直しを行っている自治体が増えてきています。特に昨今の異常気象や車両が急増している中、公共交通手段のない地域の小学校低学年の児童にとっては、長距離の通学が心身の負担となっており、また保護者からの送迎等による経済的負担も発生しており、支援の要件緩和が必要と考えますが市としての見解について質問しました。

質問:遠距離通学が児童に与える影響についてどう考えているのか?

回答: 徒歩による遠距離通学は、身体的な負担がかかり、生活リズムや安全面で児童に影響を与えると思われる。

質問:通学支援の基準で通学時間については概ね何時間でイイと思っているのか?

回答: 徒歩であると30分以上になると厳しいと思っています。

質問:通学支援についてこれまでに保護者や学校運営協議会から意見は出ていなかったのか?

回答: あすみ校区から低学年への通学支援補助や立石校区の一部からスクールバス等を回して欲しい旨の要望が出ている。

質問:通学に関する実態把握はされてあるのか?

回答: 通学に関する実態調査などの実施により、子どもや保護者、地域からの意見聴取を 行い、課題解決に向けた取組を検討していきます。

小郡市議会インターネット中継へ繋がります↓

https://ogori-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1010